任重道远 上下求索——剖析语文新课堂中教学设计的调控行为

作者:浙江省东阳中学 吴巧阳

摘要:新课程赋予语文课堂新的理念,但在实际课堂中,教师的调控行为不容乐观。笔者借助随堂课就课堂中教学设计的调控行为进行剖析,主要从课堂衔接、导入、提问、板书、探究五个方面展开。旨在提高语文新课堂中教学设计调控行为的有效性,并为年轻教师熟悉和掌握调控规律提供可信的依据。

关键词:剖析 语文课堂 教学设计 调控行为

作为师生教学活动得以展开的物质空间——课堂,它的基本属性是静态而凝定的。但由于教学活性因素的介入,唤醒了这个静态的特殊空间,从而赋予它独特的魅力。随着新课改的不断深入,作为教学现场的语文新课堂就是一个多维立体的动态场,被新课程解放了的教学创造力,将在这里迸溅智慧的光彩。

然而,在教育实践中,课堂问题仍然是语文教师最为关心和最感头疼的问题,课堂调控行为的问题尤其突出。在实际的课堂中,我们可以发现,同一个班级里的学生在各个方面的基础条件相差甚微,但语文学习的结果却大相径庭。在解释这样的状况时,人们常常习惯于将问题归因为学生本身存在的差异,却忽略了课堂中教师教学设计的调控行为合理与否。课堂上教师的一招一式,一言一行,一颦一笑,一举手一投足,无一不是教育科学和艺术的具体表现。它们或明或暗,或显或隐,都对语文教学过程产生不可低估的调控效应。运用得当,能使课堂教学呈现出疏密相间、张弛适度、意趣盎然的生动格局。[1] 反之则会扼杀学生的聪明才智,不能满足其个性舒展及心理安全需求。

因此,笔者认为要改善语文课堂教学的这种现状,当务之急就是从剖析语文课堂中教学设计的调控行为着手,切实提高调控行为的有效性。为使剖析材料的翔实,笔者坚持随堂听课,主要集中于三位特征相对明显的语文老师的课堂,通过归纳、比较,用实证的方法剖析合理的方面及存在的问题。

一、课堂衔接的调控

在教学活动组织过程中,语文教师的诸如“请坐端正”、“不能随便讲话”、“不要随便翻书”“现在请打开书本”、“现在开始做独立作业”等指令性话语对教学活动环节起着调控的作用,其意图也在于规范课堂秩序,防止出现混乱。同样,语文教师检查作业、小组活动成员的指定及分派任务等环节也存在着规范调控。

[片段二]

B语文教师:接下来请同学们也来做这一个决择,写出你们生命中最宝贵的五样东西,5分钟后后我们请同学来交流。

(全班同学像一锅炸开的粥,热闹非凡,甚至有些混乱。)

B语文教师:好!时间差不多了,下面哪位同学主动来和我们交流交流?

(语文教师的声音完全被学生的杂音所盖住了,几乎没有人注意老师的指示语)

B语文教师:(用双手拍打示意,并大声喊)请同学们安静!!

(此时班级同学才有所反应,并渐渐趋于平静,但离预设环节的时间已超出近6分钟。)

B语文教师相对A语文教师而言,课堂教学活动环节的调控显得比较被动,并且很多时候要花大力气才能有收效。更糟糕的是有些时候还会远远跑题,会冒出许多不着边际的话题,像掉线的风筝,无法拽回。

二、课堂导入的调控

上课伊始,语文教师就能迅速把学生带进一个与教学任务和教学内容相适应的理想境界,创造一种与教学情调相融洽的课堂氛围,这就是课的导入。一个新颖而富有启发性的导入,能收到“一石激起千层浪”的效果。

[片段一]

(授课内容:苏教版新教材必修一《安妮日记》

A语文教师:有这样一个女孩,本应是个阳光女孩,可她不能沐浴阳光;本应是个花季少女,可她不能在“花季”里“绽放”;十二三岁的她就被德国法西斯剥夺了在阳光下散步的自由,请问这个女孩是?(学生答)对!她就是我们今天的主人公安妮·弗兰克。有人做过统计,自从人类社会有历史记载以来,绝对的和平时期只有不到200年。战争永远是一个黑色的主题,二战无疑是其中沉重的一笔,数以千计的犹太人被成批地杀害,唯一的理由就是犹太人!这中间,许多还是孩子,安妮·弗兰克就是其中一脉细微而柔韧的声音。

[片段二]

(授课内容:《我有一个梦想》)

B语文教师:同学们,你们有梦想吗?

SS:(高喊)有!

B语文教师:那么你们都有怎样的梦想呢?我们一起来说说吧!

S1、S2、S3、S4……共有11位同学讲了自己的梦想,因为语文教师事先没有具体要求,学生在陈述自己的梦想时,口语表达显得不是很流畅,而且说得比较随便。

B语文教师:好!刚才许多同学都讲了自己的梦想,由于时间关系我们讲到了这里为止。接下来让我们来看看马丁·路德·金的梦想是怎样的?

S1:老师,应该轮到你讲了?

SS:好,好,老师讲!(全班同学热情高涨,有些起哄)

B语文教师因为事先并没有好好思考准备,因此语言的表达上也不太流利,导致一个导语过程就占了三分之一节课的时间。

通过A老师深情地讲述,让学生一下子进入当时的战争情境,并对主人公有了初步感受。B语文教师设想通过让学生交谈各自的梦想后引出作者的梦想,但由于用时过多,而且事先也没有明确的批示语,因此效果并不佳。因此,语文教师必须根据自己的特长,结合课文特点,从学生的实际出发,力求“精”、“新”、“巧”,但绝不能牵强附会,更不能导而又导,拖泥带水。

三、课堂提问的调控

提问是一种艺术。“语文教师提问一定要做到能发能收,运用自如;学生发问离题,语文教师要能够因势利导,纳入正轨。” [2]因此,问题的设计要以语文教师熟悉教材,了解学生为前提,要遵循学生身心发展规律,符合学生知识水平。问题设计的多少,要根据课的类型,已形成的教法、学法状况、教材的内容、问题的难易、提问对象的限度和所需的时间来确定。问题可面向全班学生提出,但要力戒“南郭先生”式的大哄大嗡。

[片段一]

(授课内容:《面朝大海 春暖花开》)

A语文教师:好,通过朗读我们应该有了一种新的体验,接下来我们要通过寻找意象、分析意象进一步与本诗亲密接触。请问诗中提到了哪些意象?

(SS反应并不强烈,只有零星几个在小声讨论)

A语文教师:同学们知道吗?诗歌最本质的特征就是——意象的组合。因此了解诗歌意象是把握诗歌思想感情的关键。那么何谓意象呢?让我们一起来回忆一下:象——物象;意——主观情感,那么带有主观情感的客观物象便是意象。接下来请同学细读全诗找一找文中的意象。

(SS共同努力后得出以下几个典型意象:面朝大海 关心粮食 春暖花开 蔬菜马劈柴 幸福的闪电 周游世界 温暖的名字)

A语文教师:能说一说大家对这些意象的理解和感悟吗?

(SS纷纷提到诗人向往宁静的生活,但不够深入)

A语文教师:第一节诗人勾勒出了想象的尘世生活,喂马、劈柴、有一所房子等,意味着追求一种平凡的、简单的、自由的、清新的、温暖的远离喧嚣的田园式生活。而此时此刻此情此间景作者内心是怎样一种情感,能否用诗中原有语言来表达?

SS:——幸福。

A语文教师:好,请大家齐读这节诗,再次体验诗人的这份幸福。

[片段二]

(授课内容:《闺塾》。黑板上C语文教师板书了“怎一个‘ ’字了得——鉴赏《闺塾》”,希望通过提问的方式让同学们猜出空缺的这个字。)

C语文教师:请同学们在预习基础上再次通读全文,并思考这出戏中最吸引你的情节是什么?(最精彩的情节在哪里?)有可能的话用简洁的语言概括故事情节。

S1:“出场”这个情节最精彩。

S2:“老师讲诗”这个情节最精彩。

S3:“小姐临书”这个情节最精彩。

S4:“责打”这个情节最精彩。

……

C语文教师:那么戏中有哪些人物呢?

SS:杜丽娘(旦,小姐),春香(丫环,贴),陈最良(塾师,末)。

C语文教师:最吸引读者眼球的是谁?

S5:小姐。

S6:春香。

S7:塾师。

C语文教师:那春香的言和行能否用一个动词来概括?

S8:吵。

S9:怪。

……

C语文教师:吵后面还可以加哪个字?(实在不得已,老师只好明确提示。)

C语文教师:对!以前演《闺塾》这出戏,戏名正是叫“春香闹学”。下面我们就以“怎一个‘闹’字了得”为主题来鉴赏《闺塾》,来品味春香是如何闹的?(边说边填补板书中的空缺。)

[片断一]中A语文教师在提问的设计上非常注意连贯性和梯度,问题由小到大,由易到难,使学生理解层次不断深入。 [片段二]可以说是一个不成功的提问。语文教师提出的问题发射面过宽,而语文教师又在期待着自己心中设想好的答案,于是导致一个又一个学生的回答都得不到语文教师的满意。

四、课堂板书的调控

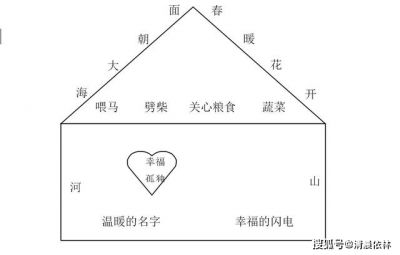

板书一:A语文教师——《面朝大海 春暖花开》

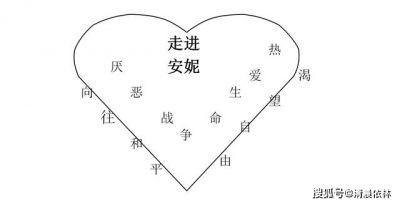

板书二:A语文教师——《安妮日记》

我是当年安妮 与作者面对面

——研读《安妮日记》

以上板书都是老师在上公开课或示范课中所设计的。在平常的随堂听课中,笔者发现大多语文教师的板书都比较随意,包括设计与书写,整体性不强,而一旦到公开课或擂台赛,则往往会精心设计板书。语文教师的一手好字往往是学生喜欢上语文课的一个原因。讲析课文时,边讲边用恰当的色彩以图形、文字或图书并用的形式书写出详略得当的板书,不仅给学生以美的视觉冲击,还可增强学生对课文的记忆和理解,有时能达到事半功倍的效果。可以说板书作为教学内容的浓缩,是窥斑见豹的“课眼”。不同课文、不同课型,应有不同的板书样式。

五、课堂探究的调控

在访谈中笔者发现语文教师对课堂中进行探究学习是否需要教学调控的意见是一致的,都认为需要进调控。但对如何进行教学调控,其度的把握存在着很大的歧义。

[片段一] (全市公开课)

(探究主题:我是当年安妮 与作者面对面,了解安妮思想、分析安妮形象)

A语文教师提供方案:由几位同学自愿扮演当年安妮角色(或由小组推选),而后由其他同学从日记中就安妮思考的语句或让自己困惑的语句找出来与安妮面对面探讨问题。一个问题可以由多个安妮集体回答,也可以由同学扮演安妮朋友或父亲角色补充回答。同时安妮可以与他人互动,总体分析安妮形象。

四人或六人一组,先各自从书中寻找有关反映安妮思想的句子,而后改编成问题,同时确保思路的准确性。A语文教师一直在教室中前后走动,时不时与同学交流,询问他们的进展,并及时给予有效的建议与指示。同时让组与组之间相互交流,以避问题的重复与单一。最后由每一小组汇总成以下几个问题:

问题1:“请问安妮,日记不是自己写给自己的吗?为什么要虚拟吉蒂这个对象呢?”

问题2:“在你第八则日记中写到:战争有什么意义?人为什么不能和平相处?这一切破坏到底是为了什么?你遭受了难以想象的痛苦,却没有想到过仇恨和报复,只希望人类永远不再有战争。你为什么会这样想?你的日记想传达怎样的感情? ”

问题3:“在第二则日记中为什么称这些德国人是人类的好品种?”

问题4:“在你第八则日记中写到:我不相信战争只是政客和资本家搞出来的,芸芸众生的罪过和他们一样大,我们应该如何理解这句话?”

问题5:“你说到除非所有人没有例外都经历过一场蜕变,否则还是会有战争。为什么?请特别解释蜕变二字。”

问题6:“我从一个房间徘徊到另一个房间,在楼梯里上上下下,像一只本来会唱歌的鸟被剪去翅膀,不断用身子撞那沉暗的笼子的铁条。这是怎样一种心情?”

问题7:“在你最后一则日记中写道:因为世界虽然这样,我还是相信人在内心里其实是善良的。你为什么会这样认为?”

最后同学围绕着这几个问题探讨得非常激烈。

[片段二]

探究主题:两代人的矛盾——《十八岁和其他》)

B语文教师:请同学们围绕这几个问题进行探讨:

1.作者在文中提及的两代人之间产生矛盾的原因是什么?

2.你同意文中父亲归纳的原因吗?

3.你是如何看待两代人之间的矛盾的?

4.你和父母产生过矛盾吗?有了矛盾后你是如何处理的?你的父母又是如何去做的?你认可他们的做法吗?

B语文教师:是不是都已经讨论好了?那接下来我们来说说你们的讨论情况。

A语文教师不仅对讨论的目标进行了定位,同时将启发与诱导相结合。B语文教师提出了一连串的问题让同学们一步步讨论,但由于范围过宽,要求过低,衡量标准不一,同时由于语文教师教学经验不足,不能及时捕捉学生的反馈信息,最后导致“放羊式”调控。

从以上几个方面的剖析中我们可以得出这样的结论:(1)课堂中语文教师的调控理念与行为存在矛盾。教师自身在教育实践中形成的潜意识及习惯性教学行为并不是在短时间内就能发生质的变化。虽然新课改如此深入人心,从省到地市级的语文教师培训,老师们也有新的观念注入,但往往是理念先进行为落后。在实践中又时刻维护自己权威者的角色,处处以自己的评判标准来要求学生,忽视学生的真实想法,课堂控制行为偏向于专制而非民主。(2)课堂中语文教师的调控行为以显性调控为主。与此同时隐性控制意识就相对显得较弱。如通过心理暗示、情感感染等方法对学生采取间接调控或通过潜在力量影响学生行为和心理状态。又如发挥语文教师的人格魅力,创设和谐的教学氛围,采用情感教学。

李镇西先生曾用巧妙的比喻分析了语文课教学中的三种模式:第一种是“填鸭式”,即教师并不研究学生食欲如何、消化能力如何,也不顾囊中的精神食粮营养程度究竟如何(有自觉和不自觉之分),一味居高临下地“填”和“灌”。第二种是“诱导式”(即“启发式”),教师有意识地创设“美餐”的情境氛围,刺激学生的精神食欲,使其本能地、主动地就餐。第三种是“共享式”,即教师以“平等者中的首席”的身份引导众生共进“美餐”、一起品味。[4] 很显然,第三种模式是新课程所期望的,但任重道远,需要我们一线语文教师努力上下求索。笔者相信,接受了语文新课标精神洗礼的老师们,能从真正意义上更新语文新课堂的本质,从实处提高课堂教学设计调控行为的有效性。

[2]转引自吕叔湘.语文教学既是一门科学,也是一种艺术[J].课程·教材·教法,1998.3

[3]牛淑媛,陈海平.浅议语文教学中的调控艺术[J].教学研究,2006(1):31—33.

[4]李镇西.共享:课堂师生关系新境界[J].课程·教材·教法,2002(11)

参考文献

1.[美]Frederick J.Stephenson,Ph.. D. 主编,周渝毅,李云译.《非常语文教师——优质教学的精髓》[M].北京:中国轻工业出版社,2002年版

2.区培民.《语文教师课堂行为系统论析》[M].上海:华东师范大学出版社,2001年版

3.[美]Donald R.Cruickshank,Deborah L.Bainer,Kim K. Metcalf著,时绮等译.《教学行为指导》[M].北京:中国轻工业出版社,2003年版

5.毕田增等.新课程课堂教学行为创新[M].北京:新华出版社,2005年版

9.崔允漷.有效教学:理念与策略(下)[J].人民教育,2001(7)